| トップページ > 別館 > 政治の広間 |

|

福祉のバランス 子どもに冷たい日本の福祉 子育て支援の公約比較 福祉のバランス 福祉のバランス(2) |

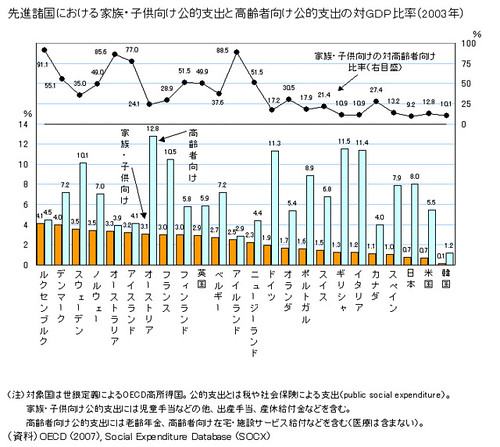

日本は子ども手当てや、高校無償化に対して反発があり、 家族や子どものための福祉に理解がないのではないかと、 お考えのかたもいらっしゃるかもしれないです。 このあたりをはっきり調べるために、 高齢者向けの公的支出と、家族・子ども向けの公的支出の 比を調べるという方法があります。 つぎの記事では、OECDの高所得国を対象に、 家族・子ども向け公的支出と高齢者向けの公的支出の 対GDP比をしめしています。 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/5120.html この記事に、2003年のデータでやや古いですが、 OECD高所得国を対象に、家族・子ども向け公的支出と 高齢者向けの公的支出についてのグラフが出ています。 これを見ると、日本は高齢者向けの公的支出は、 ほかのOECD高所得国と比べて遜色がない、 というか、むしろ多いほうであることがわかります。 |

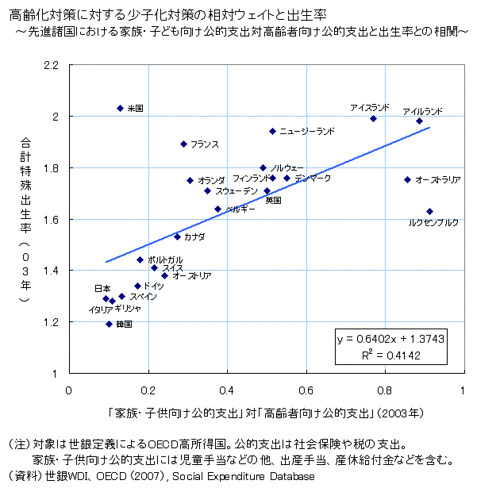

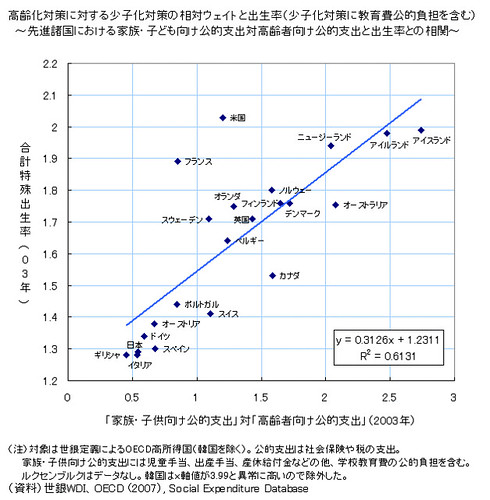

家族や子どもの福祉にコストをかけない、ということは、 それだけ子どもに冷たい社会、ということになります。 そうした社会では、出生率が低くなることが予想されます。 上述の高齢者向けと家族・子ども向けの公的支出の比と、 出生率との関係を調べた記事があります。 予想通り、高齢者側に福祉が偏っている国は、 おしなべて出生率が低いという結果になっています。 [1] http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1586.html [2] http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1587.html [1]では、家族・子ども向けの公的支出に、 教育に関する支出を含まない場合を調べています。 つぎのように、家族・子ども向け公的支出がすくない国ほど 出生率が低いという相関があることがわかります。 |

高齢者向けの福祉が充実をしているわりに、 家族や子ども向けの福祉が貧弱となると、 自分は子どもを作らないと決めた上で、 歳を取ったら年金はしっかりいただこうと考える人が 出てくることが予想されます。 こういう人が多くなると、将来の税収を担う人材が増えないのに、 高齢者向けの福祉への支出が増えることになります。 つまり財政は破綻をきたしていくことになるわけです。 こうした事態を防ぐには、高齢者向けの公的支出と、 家族・子ども向けの公的支出とのあいだで、 バランスを取る必要が出て来ます。 単純に福祉予算の額を増やすだけでなく、 適切な福祉のバランスが大事とになる、ということです。 ここで時代を逆行させて、「年寄りも子どもも税金によらず、 各家庭でなんとかしろ」と私的扶養にして同レベルにすれば、 子どもや高齢者の人数、所得の多寡など、ライフスタイルによっては、 とても支えられないかたもたくさんいるでしょう。 いまさら後戻りはできないわけです。 したがって、高齢者向けの公的支出と家族・子ども向けの 公的福祉の両方に対して、じゅうぶんな額にすることで、 バランスを取ることになるのは、言うまでもないことだと思います。 かつての菅政権の予算案は、年金の受給年齢を引き上げて、 子ども手当ての額を増やそうとするものでした。 まがりなりにも、高齢化対策の公的支出を抑制して、 少子化対策や教育費の公的支出を拡大することで、 適切なバランスを取る方向に向かっていたわけです。 子ども手当てや高校無償化は、子どものないかたも含めて すべてのかたに、子どもの福祉のために 税金の負担をしてもらうものです。 これは子どものために税負担をせず、年金だけは受け取るという 一種の「福祉のただ乗り」を防ぐ意味もあります。 あるいは、子どものないかたは、自分以外の子どもに 税金を払うことで、将来の税収を担う人材を育てることに貢献して、 自分の年金のための支出を確保する、とも考えられます。 |

「政治の広間」にもどる 「別館」にもどる トップにもどる |