標準家族思想

もうひとつの「経典」は「標準家族」「標準世帯」思想です。

これは具体的には「夫が働き妻が専業主婦で

子どもはふたりがよい」という家族のありかたを規定します。

ちょうど「55年体制」最初の年の1955年に、労使協力研究会が編集した

『日本繁栄への道』という「原典」と言える著作もあります。

「標準家族」という思想は、企業の利益のために、

被雇用者がいかに効率よく会社での仕事に

専念できるようにするかを考えて、提唱されたものです。

戦後の復興の時代、従業員を会社に集中させることが、

生産性の向上に必要不可欠と信じられたことによります。

「標準家族」のひとつ目の要素は「妻が専業主婦」です。

家の家事を女性に任せきりにすることで、男性の従業員が

会社での仕事に専念できるようにするためです。

男性従業員が家での家事労働に時間と労力を使うと、

会社での仕事に専念させるのに非効率と考えたことは、

言うまでもないだろうと思います。

ふたつ目の要素は「子どもはふたりがいい」です。

子どもがたくさんいると、男性の従業員が

家に帰ってきたときやかましくて休めず疲れが取れないが、

ふたりくらいなら静かでいいと考えたことによります。

それまでは富国強兵策のための戦時人口政策の影響で、

子どもが5人くらいの家庭が相場だったのでした。

それゆえ「標準家族」の「布教」のために

子どもの数を減らす「産児調節」に乗り出すことになります。

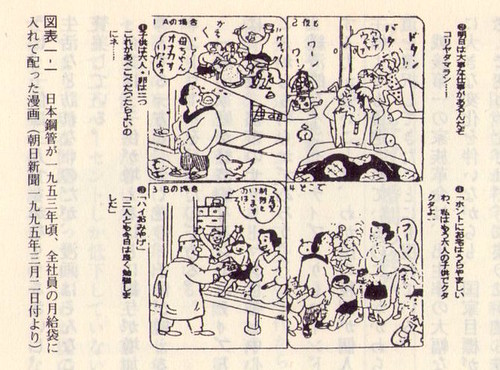

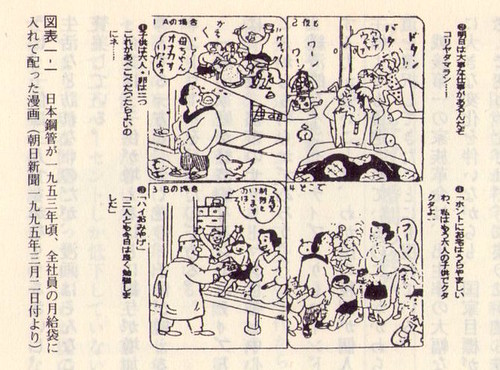

たとえばつぎのような漫画を作って、子だくさんの不利と、

子どもがふたりしかいない優位さを説いたのでした。

「子どもがふたりなら静か」なんて根拠のないことで、

ふたりでもじゅうぶんやかましいと思います。

この「根拠」のないことが、高度経済成長期にはなぜか信じられ、

出生率は急速に2に近くなっていきました。

「合計特殊出生率の推移(日本及び諸外国)」

「標準家族」を推進するために、企業は男性被雇用者の

配偶者や子どもにも手当てを出すという、

他国にほとんど例を見ない賃金体系を導入しました。

かかる経済的インセンティブも「布教」に役立ったと言えます。

「標準家族」なんてそれまでの日本社会には、

ぜんぜん顕在化したことがなかったものです。

それに「標準」と名付ける時点で、かかる「家族のありかた」を

広めたかった人の家族イデオロギーがうかがえます。

「子どもがふたりなら静か」なんて根拠のないことで、

ふたりでもじゅうぶんやかましいと思います。

この「根拠」のないことが、高度経済成長期にはなぜか信じられ、

出生率は急速に2に近くなっていきました。

「合計特殊出生率の推移(日本及び諸外国)」

「標準家族」を推進するために、企業は男性被雇用者の

配偶者や子どもにも手当てを出すという、

他国にほとんど例を見ない賃金体系を導入しました。

かかる経済的インセンティブも「布教」に役立ったと言えます。

「標準家族」なんてそれまでの日本社会には、

ぜんぜん顕在化したことがなかったものです。

それに「標準」と名付ける時点で、かかる「家族のありかた」を

広めたかった人の家族イデオロギーがうかがえます。

|